Portugiesische Könige hatten eine Gabe zum rationalen Denken. Offenbar ermöglichte ihnen die Lage des Landes am Ende der Welt sowie ihr Ruf als Kämpfer gegen den Islam eine eigene Interpretation bestimmter Situationen und erlaubte es, dass die Vernunft über die Ideologie siegen konnte.

Am 13. Oktober 1307 griff der französische König Philipp IV. der Schöne den mächtigen Templerorden an. Die Ritter in Frankreich wurden verhaftet, gefoltert und hingerichtet, und ihr Hauptsitz – der Tempel in Paris – samt dem dort versteckten Schatz wurde zur Beute des Königs. Am 22. März 1312 löste Papst Clemens V. (der in Lyon als Philipps Geisel lebte) den Orden auf dem Konzil in Vienne auf. Die Anklagen gegen die Mitglieder des Ordens reichten von Sodomie, also in damaliger Wahrnehmung homosexuellen Handlungen, bis hin zu Ketzerei und Teufelsanbetung. Zwei Jahre später, am 18. März 1314, wurde in Paris der Großmeister des Ordens, Jacques de Molay, zusammen mit Geoffroy de Charnay verbrannt. Sein Fluch über den König und das Land brachte Frankreich einige Dekaden später zu einem Zusammenbruch. In ganz Europa wurden die Ordensmitglieder verfolgt und ihre Burgen mit verborgenen Schätzen von lokalen Herrschern beschlagnahmt.

Nicht so in Portugal. Hier saß nämlich zu dieser Zeit der aufgeklärte Herrscher Dionysius (Diniz) auf dem Königsthron, von dem wir bereits wissen, dass er die Universität von Coimbra gegründet hat. Durch die Beschlagnahmung des Eigentums des reichen Ordens hätte er sicherlich zu Geld kommen können, aber was dann? Diniz entschied sich, die Situation völlig anders zu lösen. Er benannte den Templerorden in Christusorden um und ernannte sich selbst zum ersten Großmeister des neuen Ordens. Da an der Spitze des Ordens ein christlicher Herrscher stand (dessen Frau Isabel, wie wir wissen, sogar später heiliggesprochen wurde), ließ der päpstliche Druck zur Ausrottung der ketzerischen Ritter nach. Den Orden unter diesen Umständen der Ketzerei zu beschuldigen, war selbst für den Papst eine zu große Herausforderung, und so wurden durch diesen genialen königlichen Streich aus den Ketzern wieder Kämpfer Christi, die nun sogar den Namen Christi trugen. Weder der Papst noch Philipp IV. hatten das Interesse oder die politische Macht, Diniz dazu zu zwingen, die Templer exemplarisch zu vernichten. So überführte Diniz das Eigentum des Ordens ohne Blutvergießen in seine eigene Verwaltung und behielt darüber hinaus eine Eliteeinheit, die er jederzeit in der Zukunft einsetzen konnte – was später auch geschah, da der Christusorden maßgeblich an der Eroberung von Städten an der nordafrikanischen Küste beteiligt war, wie zum Beispiel Ceuta.

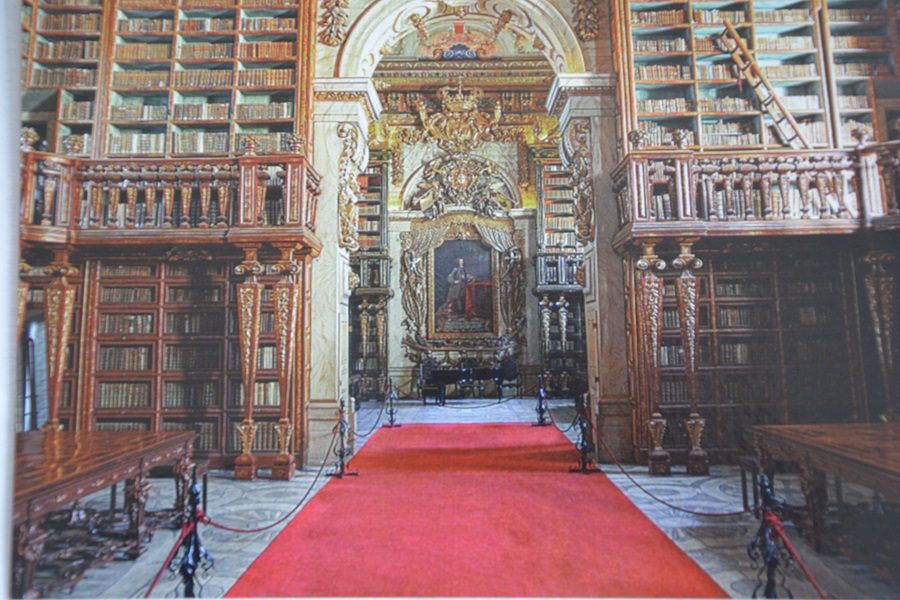

Der monumentale portugiesische Sitz des Templerordens und später des Christusordens befand sich in der Stadt Tomar in der Provinz Estremadura am Fluss Nabão. Im Jahr 1357 wurde Tomar offiziell zum Hauptsitz des neuen Ordens. Das Kloster „Convento de Cristo“ erhebt sich auf einem Hügel über der Stadt und zeugt noch heute von der Macht und dem Reichtum des Ordens. Das Kloster wurde 1160 vom Großmeister des Templerordens gegründet. Die Templer stellten einen sehr wichtigen Teil der portugiesischen Armee dar, die Stück für Stück die Iberische Halbinsel von den Mauren eroberte, und sie wurden für ihre Verdienste mit Land, Burgen und Privilegien belohnt. Wie jedoch die ursprüngliche Burg aussah, können wir nur vermuten; Überreste der ursprünglichen Bauwerke sind nur beim Betreten des Innenhofes erhalten geblieben, und aus der Zeit der Templer stammt auch die Charola, also die Burgkapelle. Das heutige imposante Bauwerk ist das Ergebnis späterer Bauarbeiten. Im Jahr 1418 wurde Prinz Heinrich der Seefahrer zum Großmeister des Ordens und ließ mehrere Kreuzgänge im Konvent anbauen. Die größten baulichen Veränderungen im manuelischen Stil erfuhr das Kloster dann unter der Herrschaft von König Joao III. (das ist derjenige, der der Universität von Coimbra den dortigen Königspalast schenkte und dafür seine riesige Statue im Universitätsinnenhof erhielt).

Wenn man den Klosterhof betritt, beeindruckt einen die riesige Charola, also die Burgkapelle.

Es gibt dort auch ein verziertes Portal im manuelischen dekorativen Stil, den ehemaligen Haupteingang zum Kloster (heute betreten Touristen den Klosterhof durch einen Nebeneingang am anderen Ende des Klosters). Das Juwel dieses Stils, das berühmte „manuelische Fenster“, kann man aus dem großen Kreuzgang bewundern. Angeblich erhielt der Architekt João de Castilho es als „Hausaufgabe“, und anhand des Ergebnisses wollte König Joao entscheiden, ob er den Architekten mit dem Bau des Hieronymus-Klosters in Belém beauftragen könnte. Der König war offensichtlich mit dem Ergebnis zufrieden und João de Castilho erhielt den Auftrag für das Portal des Hieronymus-Klosters. Dieses Fenster, voller Symbolik und filigraner Steinmetzarbeit, ist ein wahrer architektonischer Juwel. Portugal ohne ein Foto dieses Fensters zu verlassen wäre mit Ignorieren der Portweinverkostung gleichzusetzen. Also undenkbar!

Es enthält alle Symbole des portugiesischen Reichtums, von den Sphären, die von Seefahrern auf Entdeckungsreisen verwendet wurden, über das Kreuz bis hin zum Wappen der portugiesischen Könige, die, wie bereits erwähnt, Großmeister des Ordens waren – es sei denn, sie delegierten diese Funktion an einen ihrer Söhne, wie es König Joao zugunsten seines Sohnes Heinrich des Seefahrers tat. Das Kloster hat bis zu fünf Kreuzgänge, jeder größer und schöner als der andere. Unter dem Gewölbe des ersten und ältesten sind die Ritter des Templerordens begraben. Dieser Gang grenzt direkt an die Klosterkapelle, die sich monumental über ihm erhebt.

Die Charola selbst stammt aus dem zwölften Jahrhundert, ihre Dekoration ist jedoch aus dem sechzehnten Jahrhundert und ist beeindruckend. Es ist ein hoher, runder Bau mit reicher Verzierung. In der Mitte befindet sich ein inneres Bauwerk mit Fresken, architektonischen Verzierungen und natürlich Symbolen – überall sind Sphären neben Templerkreuzen und das portugiesische Wappen darf natürlich auch nicht fehlen – in diesem Orden verschmolzen die weltliche und kirchliche Macht des portugiesischen Königs.

Die Stile der Kreuzgänge reichen von frühgotisch bis hin zur Renaissance, was zeigt, dass das Kloster über mehrere Jahrhunderte hinweg gebaut und vor allem, dass beim Bau nicht gespart wurde.

Das Städtchen Tomar selbst ist reizend, mit einem großen Park am Ufer des Flusses Nabão, mit der Kirche Johannes des Täufers am Hauptplatz und der Renaissance-Basilika Nossa Senhora da Conceição auf dem Hügel unterhalb des „Convento de Cristo“. Zwischen dem Kloster und der Stadt liegt der Klostergarten „Mata Nacional dos Sete Montes“, also „Nationalwald der sieben Hügel“. Wer länger in Tomar verweilen möchte, kann dort spazieren gehen. Danach kann man auch das kuriose „Streichholzmuseum“ mit 43.000 verschiedenen Streichholzschachteln mit den unterschiedlichsten Motiven, von Dinosauriern bis hin zu nationalsozialistischer Propaganda, sowie das jüdische Museum in der ehemaligen Synagoge besuchen, die bis 1497 als jüdisches Gebetshaus diente, als die Juden gezwungen wurden, Portugal zu verlassen. Später wurde das Gebäude als Gefängnis genutzt.

Interessant – besonders im Zusammenhang mit der Anwesenheit der Templer in dieser Gemeinde – ist das Fest „Festa dos Tabuleiros“, das alle vier Jahre stattfindet. Es ist eine Feier der Fruchtbarkeit des Landes und hat wahrscheinlich heidnischen Ursprung. Bei diesem Fest tragen weiß gekleidete Mädchen hohe Gebilde aus Brot und Blumen auf ihren Köpfen – dieses Symbol ziert auch einen der Kreisverkehre im Städtchen – offenbar, um Besuchern eine Vorstellung davon zu geben, worum es geht.

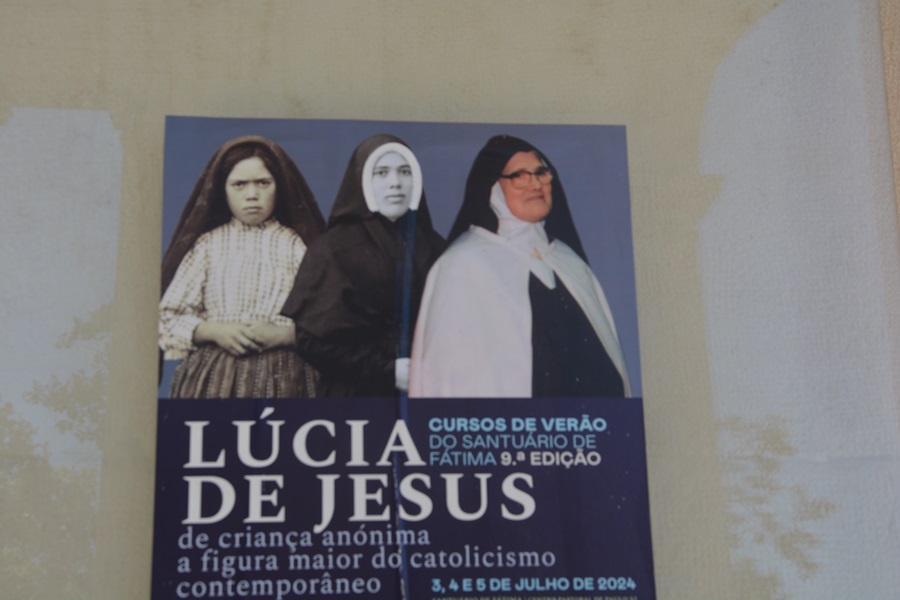

Bevor wir Estremadura verlassen, müssen wir natürlich nach Fátima. Es ist der berühmteste Wallfahrtsort in Portugal, vergleichbar mit Lourdes in Frankreich oder Tschenstochau in Polen. Im Jahr 2023 besuchten diesen Ort 6,8 Millionen Pilger – mir ist nicht klar, wie sie gezählt wurden, wir wurden nirgendwo registriert, und ich befürchte also, dass Tagesbesucher nicht in den Statistiken auftauchen. Am 13. Mai und 13. Oktober sollen sich hier angeblich bis zu eine Million Menschen gleichzeitig aufhalten. Ein Ort, an dem sich früher Fuchs und Hase „Gute Nacht“ sagten, wurde im Jahr 1917 berühmt. Am 13. Mai 1917 erschien in einer Eiche drei Hirtenkindern, der zehnjährigen Lúcia dos Santos und ihren Cousins Francisco und Jacinta Marto eine strahlende Gestalt, und versprach, in den nächsten sechs Monaten immer am 13. zu erscheinen. Am 13. Oktober 1917, als die letzte Erscheinung stattfinden sollte, kamen 70.000 Gläubige. Sie wurden Zeugen des Sonnenwunders, bei dem sie direkt in die Sonne blicken konnten und sie als silberne Scheibe sahen, die sich wie ein Feuerrad drehte, und Lúcia erhielt von der Erscheinung drei Geheimnisse. Zwei dieser Geheimnisse schrieb Lúcia 1941 auf (Francisco und Jacinta starben 1919 an der Spanischen Grippe) und sie wurden auch veröffentlicht. Das dritte schrieb Lúcia, die Nonne geworden war, 1944 nieder und es wurde dem Papst versiegelt übergeben mit der Anweisung, es nicht vor 1960 zu veröffentlichen. Johannes XXIII. hatte jedoch kein Interesse an einer Veröffentlichung und so musste es bis zum Jahr 2000 warten. Theologen streiten bis heute über die genaue Interpretation dieser Geheimnisse. Sie sind sich weitgehend einig, dass die erste Vision eine Höllenvision ist und die zweite eine Kriegsvorhersage.

Papst Johannes Paul II. – selbst ein großer Verehrer des Marienkults – interpretierte das dritte, versiegelte Geheimnis als Hinweis auf das Attentat, das 1981 von Mehmed Ali Ağca auf ihn verübt wurde. Da das Attentat am 13. Mai, dem Fest der Jungfrau von Fátima, stattfand, war der Papst überzeugt, dass die Erscheinung von 1917 tatsächlich von dem Attentat auf ihn sprach und dass die Jungfrau Maria ihn damals vor dem Tod bewahrte. Diese Interpretation wurde im Juni 2000 offiziell von Kardinal Joseph Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt XVI., veröffentlicht. Bereits einen Monat zuvor hatte Johannes Paul II. bei seinem Besuch in Fátima Jacinta und Francisco seliggesprochen. (Lúcia hatte das Pech, dass sie noch lebte; sie starb erst 2005 im gesegneten Alter von 98 Jahren und empfang daher weder die Selig- noch die Heiligsprechung.)

Papst Johannes Paul II. besuchte 1983 seinen Attentäter im Gefängnis und dieser fragte ihn wiederholt, welche Königin den Papst vor dem Tod bewahrt habe. Für Johannes Paul war dies ein weiterer Beweis, dass die Jungfrau Maria 1917 von ihm sprach. Zum ersten Mal kam er genau ein Jahr nach dem Attentat am 13. Mai 1982 nach Fátima, und die Kugel, die ihn damals traf, ist in der Krone der Marienstatue aufbewahrt, die sich in der Erscheinungskapelle befindet. Diese wird zu feierlichen Messen in die große „Rosenkranzbasilika“ gebracht, die sich am unteren Ende des riesigen Platzes befindet.

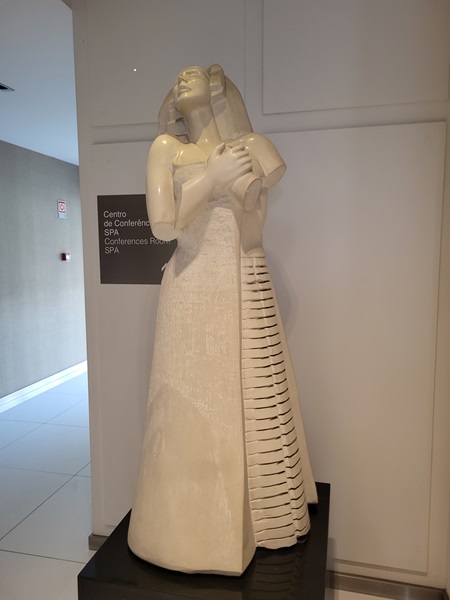

Dieser Platz ist größer als der Petersplatz in Rom. Da die Basilika nicht genug Kapazität hatte (übrigens fand auch die Messe, an der wir teilnahmen, aufgrund des schönen Wetters auf dem Platz vor der Basilika statt), wurde am oberen Ende eine moderne neue Basilika „Allerheiligste Dreifaltigkeit“ in Kreisform mit einer Kapazität von 9.000 Gläubigen erbaut und 2007 geweiht.

Das Kreuz über dem Altar ist etwas avantgardistisch – Christus scheint gerade vom Kreuz herabzusteigen, um die Welt zu retten.

Rund um die Kirche der Allerheiligsten Dreifaltigkeit stehen Statuen der Päpste, die eine besondere Beziehung zu Fátima hatten. Neben Johannes Paul II., der natürlich nicht fehlen darf (er war insgesamt dreimal in Fátima, das zweite Mal 1991 zum zehnten Jahrestag des Attentats auf ihn),

sind dort auch Paul VI. und Pius XII. sowie der Bischof von Leiria, José Alves Correia da Silva, der die Glaubwürdigkeit der Erscheinung untersuchte und sie 1930 als echt anerkannte, dargestellt.

Die drei Hirtenkinder, die das Wunder sahen, sind in der Rosenkranzbasilika begraben, und das Wunder der Erscheinung ist auf den Glasfenstern der Basilika dargestellt. Die Erscheinungskapelle, in der die Marienstatue aufbewahrt wird, befindet sich auf der linken Seite des Platzes.

Ein Weg führt vom oberen Ende des Platzes zur Kapelle, den Gläubige auf Knien zurücklegen können.

Es sind mehrere hundert Meter, bis sie die Kapelle erreichen und sie auf Knien umrunden können. Die anderen Gläubigen werden durch Absperrungen auf Abstand gehalten. Gleich nebenan werden Kerzen verbrannt, und zwar auf eine Weise, die ich noch nie gesehen habe. Gläubige mit gekauften Opferkerzen stehen in einer endlosen Reihe, um diese Kerzen dann ins lodernde Feuer zu werfen.

Natürlich hat die Kommerzialisierung Fátima vollständig erobert. Souvenirläden, Restaurants und Hotels haben das einst verlassene Dorf in einen touristischen Hotspot verwandelt.

Die Hotelpreise sind für portugiesische Verhältnisse hoch, und im Jahr 2017, als Papst Franziskus anlässlich des 100. Jubiläums des Fátima-Wunders den Ort besuchen sollte, stiegen die Preise für eine Nacht auf bis zu tausend Euro. Als der Papst von diesen Wucherpraktiken erfuhr, war er so verärgert, dass er drohte, nicht nur nicht zu kommen, sondern auch, den Wallfahrtsort aus dem Bund der Orte der Marienerscheinungen zu streichen (dazu gehören noch Altötting in Deutschland, Einsiedeln in der Schweiz, Loreto in Italien, Lourdes in Frankreich, Mariazell in Österreich und Tschenstochau in Polen).

Die Preise sollen danach auf ein normales Niveau gesunken sein, Papst Franziskus kam und erklärte Jacinta und Francisco für heilig. Der Besuch in Fátima war auf jeden Fall ein Erlebnis. Ich bin kein großer Anhänger der Vorstellung, dass die Jungfrau Maria wie auf einer Tournee um die Welt reist und sich den Menschen offenbart, um ihnen etwas mitzuteilen oder ihre persönlichen Probleme zu lösen, wie in Šaštín in der Slowakei. Die Frage ist, ob das besondere Flair des Ortes von den Massen der Pilger, die an Wunder glauben, oder vom Wunder selbst und dem Ort, an dem es angeblich geschah, erzeugt wird.

Diese Beurteilung überlasse ich allerdings meinen Lesern.