Im Januar 1001 war Kaiser Otto III. auf der Rückreise von seinem Italienbesuch zurück. Er war in guter Stimmung. Gerade hatte er die Welt gerettet, und die gesamte Menschheit war dem jungen, zwanzigjährigen Mann dafür sehr dankbar. Im Jahr 1000 war man sich nämlich sicher, dass der Weltuntergang bevorstand, da die Prophezeiungen das Jüngste Gericht tausend Jahre nach Christi Geburt vorhergesagt hatten (und nur die Eingeweihten damals wussten, dass Christus sieben Jahre früher geboren worden war). Das Warten auf das Ende der Welt brachte auf einer Seite eine Resignation, auf der anderen einen religiösen Fanatismus, abgesehen von denen vielen Menschen, die sich das Warten auf die Apokalypse mit Saufen und Orgien verkürzen wollten. Damit musste man etwas tun. Am Vorabend des letzten Tages des ersten Jahrtausends betete also der junge Kaiser in einer Höhlenkapelle in Monte Sant’Angelo in Apulien so innig, dass ihm der Erzengel Michael erschien und ihm verkündete, dass dank seiner Frömmigkeit das Ende der Welt auf unbestimmte Zeit verschoben würde. Die Welt atmete auf und der Kaiser wurde zum Helden und Weltretter.

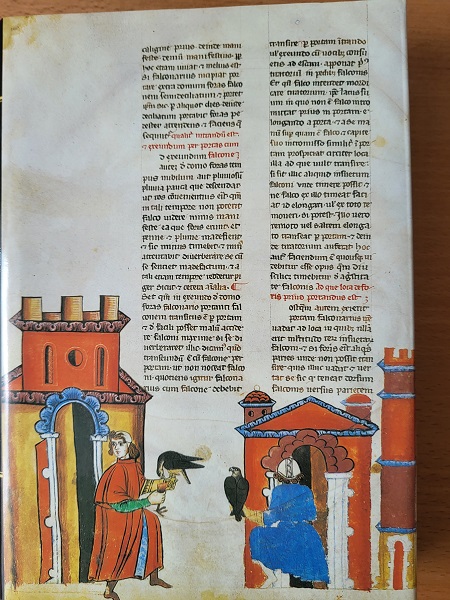

Im Januar hielt er in Cividale del Friuli an, einer Stadt, die nach der Zerstörung von Aquileia durch die Hunnen zum Sitz des Patriarchen von Aquileia geworden war. Der Kaiser schenkte in seiner guten Laune dem Patriarchen ausgedehnte Gebiete östlich von Cividale bis zu den Grenzbergen, hinter denen die Slawen lebten. Auf einem solchen Hügel ließ der Patriarch einen Wachturm errichten, aus dem später eine Burg wurde, unter der allmählich eine Stadt entstand. Zu Beginn des zwölften Jahrhunderts residierte dort der aquileianische Vogt Meinhard I., der der erste Graf von Görz (Gorizia) wurde und die Dynastie der Meinhardiner gründete, die in der Geschichte der Region und darüber hinaus eine bedeutende Rolle spielen sollte. Die Meinhardiner wurden allmählich Grafen von Tirol, Herzöge von Kärnten, und einer von ihnen, Heinrich, wurde sogar für kurze Zeit in den Jahren 1306–1310 gleich zweimal König von Böhmen, konnte den böhmischen Thron jedoch beide Male nicht behaupten.

Zu Beginn des fünfzehnten Jahrhunderts ging es mit der Familie der Meinhardiner jedoch bergab. Graf Meinhard III. war ein wirtschaftlicher Dilettant, und sein Sohn Heinrich VI. war ein Trinker und krankhafter Spieler. Um Schutz vor der expandierenden Republik Venedig zu erhalten, schloss Heinrich VI. einen Erbvertrag mit Kaiser Friedrich III., in dem sich beide Seiten verpflichteten, dass im Falle des Aussterbens einer der herrschenden Familien das gesamte Besitz an die andere Seite übergehen würde.

Für die Habsburger war die Grafschaft Görz von unschätzbarem Wert. Seit 1382 waren sie nämlich die Schutzmacht der wichtigen Hafenstadt Triest, hatten aber keine Landverbindung dorthin und mussten für die Ware, die in den Hafen gebracht wurde, Zölle an die Grafen von Görz zahlen. Die Grafschaft bildete genau diese Landbrücke, durch deren Erwerb die Habsburger schließlich auch eine Seemacht werden konnten.

Heinrich VI. trank sich schließlich im Jahr 1454 zu Tode (er erreichte trotz seines Lebensstils das beachtliche Alter von 78 Jahren), und von seinen Söhnen überlebte bald nur noch einer, Leonard. Zunächst versuchte er, auf Kosten Friedrichs III. Gebiete in Kärnten zu erobern, doch nach einer Niederlage (der Kaiser hatte nach damaliger Sitte tschechische Söldner angeworben, die von dem husitischen Hauptmann Jan Jiskra von Brandeis ausgebildet worden waren und als unbesiegbare Killer galten) musste er sogar auf seine Residenz in der Burg Bruck bei Lienz verzichten, wohin die Grafen inzwischen von Görz umgezogen waren (diese Burg und die Stadt wurden vom Kaiser dem tschechischen Heerführer Jan Vitovec zum Greben geschenkt, doch er langweilte sich im östlichen Tirol und verkaufte das Anwesen bald für viertausend Gulden weiter). Leonhard musste wieder nach Gorizia umsiedeln.

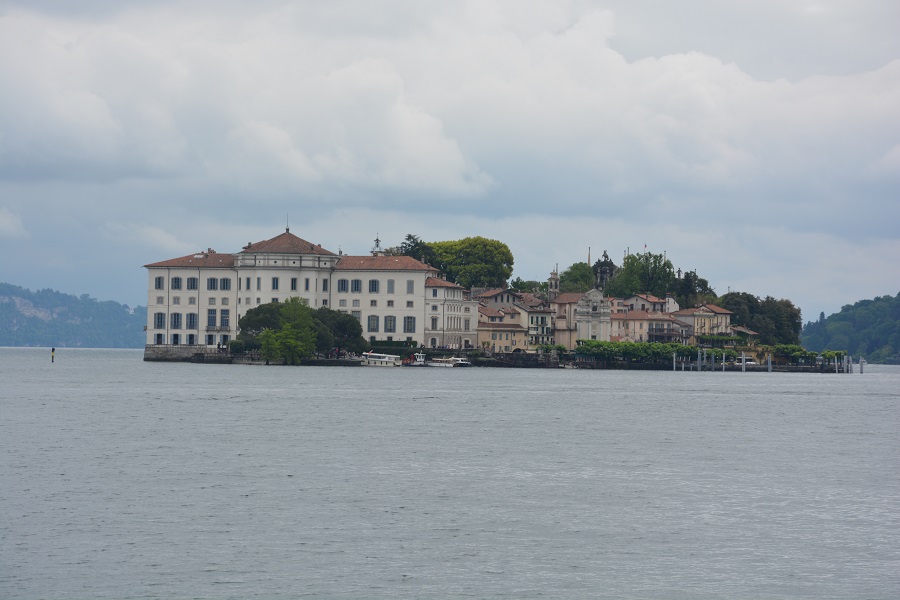

Leonard kam nach seinem Vater. Er lebte sehr gerne, und so wurde die Lage der Finanzen seines Herrschaftsgebiets immer prekärer. Kaiser Friedrich geriet in Panik, dass der Graf beginnen könnte, seine Ländereien an Venedig zu verkaufen, und vermittelte ihm daher eine Ehe mit einer reichen Braut – Paola Gonzaga aus Mantua. Die arme Paola war ein kluges und gebildetes Mädchen, litt jedoch an Knochentuberkulose und hatte dadurch einen Buckel. Leonard zeugte mit ihr erwartungsgemäß keine Kinder, und als er 1500 kinderlos starb, ging die lang ersehnte Grafschaft schließlich in den Besitz der Habsburger über. Kaiser Maximilian hatte Leonard kurz vor dessen Tod noch zur Bestätigung des Erbvertrags gezwungen, den sein Vater geschlossen hatte. Von der Bedeutung der Grenzfestung Görz für die Habsburger zeugen auch die Besuche von Herrschern aus dieser Familie, wie Kaiser Karl VI. im Jahr 1711; Franz Josef besuchte Görz sogar zweimal, zuletzt im Jahr 1900.

Über der Stadt erhebt sich eine imposante Festung, die ursprüngliche Burg der Grafen von Görz, die jedoch erst von den Habsburgern in ihre heutige Form ausgebaut wurde. An den Bastionen und Befestigungsanlagen war der berühmte Edmond Halley maßgeblich beteiligt – allerdings machte er sich nicht als Architekt, sondern als Astronom einen Namen, als er 1680 den nach ihm benannten Kometen entdeckte. Die Rückkehr des Kometen, die er korrekt für das Jahr 1756 berechnete, erlebte er jedoch nicht mehr, da er 1742 starb. In der Burg befindet sich ein Museum, das das mittelalterliche Leben zeigt; das Museum des Großen Krieges also „La Grande Guerra“, wie die Italiener den Ersten Weltkrieg nennen, ist momentan in den Attems-Palast in der Stadt verlegt worden. Unter der Festung steht die entzückende Heilig-Geist-Kapelle, die jedoch gerade umgebaut wird – wie vieles andere in der Stadt, auf die Ursache des Baufiebers, der die ganze Stadt umfasste, werden wir noch eingehen.

Gorizia spielte im Ersten Weltkrieg eine wichtige Rolle. Im August 1916, während der sechsten italienischen Offensive am Isonzo (Soča), gelang es den Italienern, die Stadt einzunehmen. Dieser Sieg kostete Italien 100.000 Soldaten (Tote und Verwundete), während die Österreicher, die zu dieser Zeit der Brusilow-Offensive im Osten widerstanden und nicht genügend Soldaten an den Isonzo schicken konnten, 40.000 Mann verloren. Alles vergeblich. Am 24. Oktober 1917 durchbrachen die Deutschen zusammen mit den Österreichern die Front bei Caporetto (dem heutigen Kobarid) und trieben die Italiener bis zum Fluss Piave zurück – Gorizia kehrte in den österreichischen Besitz zurück.

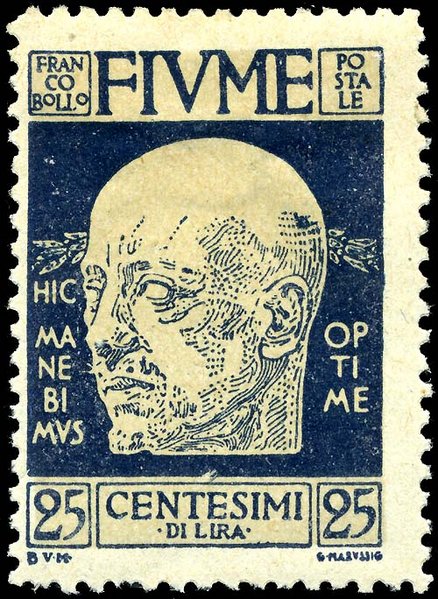

Doch nicht für lange. Nach dem Krieg nahm Italien als Siegermacht den gesamten Halbinsel Istrien in Besitz, und das hielt bis 1945 an. Damals wurden ihre Truppen von Titos Partisanen vertrieben. Diese erreichten die Soča und wollten nicht weichen. In Gorizia bedeutete dies, dass sie den Bahnhof unter Kontrolle hatten. 1947 wurde die Grenze zwischen Italien und Jugoslawien mitten auf dem Platz vor dem Bahnhof festgelegt. Ähnlich wie in Teschen im Jahr 1918, als der Bahnhof in der Tschechoslowakei und die Stadt in Polen verblieben, wodurch um den Bahnhof herum das heutige Tschechische Teschen entstand, entstand hier um den Bahnhof die slowenische Stadt Nova Gorica, die jedoch nichts Sehenswertes bietet.

Die Grenze verläuft auch heute noch mitten über den Platz, der auf der italienischen Seite „Piazza Transalpina“ und auf der slowenischen „Trg Evrope“ heißt.

Diese Grenze war nie so undurchlässig wie beispielsweise in Berlin, und im Jahr 2004, als Slowenien der EU beitrat, verschwand sie – fast – vollständig. Bis zu diesem Jahr gab es zwar noch Stacheldraht und Metallbarrieren, aber es wurde nie allzu ernst mit dem „Eisernen Vorhang“, es fuhr beispielsweise auch eine Straßenbahn zwischen den beiden Bahnhöfen. Heute wird der Platz renoviert, da Gorizia sich auf das Jahr 2025 vorbereitet, in dem es zur „Kulturhauptstadt Europas“ ernannt werden soll. Daher wird fieberhaft renoviert und aus EU-Fonds nicht nur in Gorizia selbst, sondern auch in Cividale und in der ganzen Region umgebaut.

Die Stadt wird von zwei Kirchen dominiert. Auf der „Piazza della Vittoria“ steht die große barocke Kirche des Heiligen Ignatius, die hier von den Jesuiten errichtet wurde, die Erzherzog Ferdinand (dem späteren Kaiser Ferdinand II.) im Jahr 1615 hierhergebracht hat, errichtet wurde.

(Im selben Jahr verursachte Ferdinand einen unnötigen Krieg in der Region mit Venedig um die Burg Gradisca, wo sich der junge Offizier Albrecht von Wallenstein erstmals auszeichnete). Im Jahr 1921 wurden in der Kirche die Überreste eines unbekannten Soldaten (genauer gesagt elf Soldaten von verschiedenen Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs) beigesetzt.

Die zweite Kirche ist der Dom im Herzen der Altstadt, mit einem zauberhaften modernen Platz vor seiner Fassade.

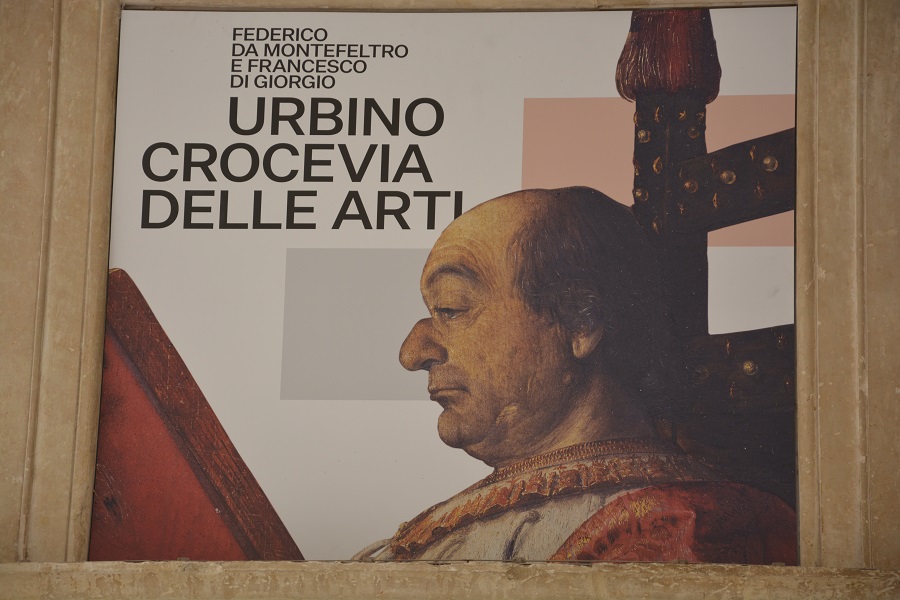

Er ist im klassizistischen Stil erbaut und den Heiligen Hilarius und Tatian (Santi Illario e Taziano) geweiht. Hier befindet sich auch der Grabstein des letzten Grafen von Görz, des bereits erwähnten Leonhard. Die Kirche stand zwar schon im 13. Jahrhundert, wurde aber im Jahr 1752 zur Erzbischofskirche erhoben. In diesem Jahr beschloss Papst Benedikt XIV., die ewigen Streitigkeiten zwischen Venedig und der Habsburgermonarchie zu beenden, wer eigentlich der Verwalter des Patriarchats von Aquileia sei, das seit der Zerstörung Aquileias durch die Hunnen im vierten Jahrhundert eigentlich nur ein formaler Titel war (der Sitz des Patriarchen war seither in Cividale del Friuli). Der Papst hob das Patriarchat auf und errichtete zwei Erzbistümer, eines für das venezianische Udine und das zweite für das habsburgische Görz. Der erste Erzbischof wurde Karl-Michael von Attems. Sein Bruder Sigmund ließ in den Jahren 1745–1750 in Görz einen riesigen barocken Palast errichten, in dem sich heute das Hauptmuseum der Stadt mit verschiedenen Ausstellungen befindet, und momentan ist dort auch wegen Umbauarbeiten das Museum des Ersten Weltkriegs untergebracht. Die Familie Attems stammte aus dem steirischen Graz, der gleichnamige Großvater Sigmunds lebte noch dort und schrieb die Geschichte seiner Familie, die Sigmund in Görz vollendete, wo die Familie ihre neue Heimat fand und eine bedeutende Rolle in der Geschichte der Region spielte.

Der Erzbischöfliche Palast mit großen Gärten liegt gegenüber dem Attems-Palast, es handelt sich um den Palast Coronini-Cromberg. Auch dieser kann besichtigt werden. Der Eintritt in die Garten ist kostenlos.

In der Nähe des Zentrums, am Platz Piazza Cesare Battisti, wo eine Statue eines Soldaten ohne Bein steht, der die Leiden des „Großen Krieges“ symbolisiert, gibt es eine Einkaufsstraße, ein slowenisches Kulturhaus und zwei völlig unterschiedliche Gebäude – einen reizenden überdachten Markt und die schreckliche Hauptpost. Diese wurde unter Mussolini im Stil des faschistischen Realismus erbaut. Vor einem ebenso schrecklichen modernen Gebäude im Zentrum steht eine Statue des Kaisers Augustus. Warum sie dort steht, habe ich nicht ganz verstanden, vielleicht einfach nur, weil das nahegelegene Cividale vor dem Rathaus eine Statue von Julius Caesar hat und Görz als größere Stadt Cividale einfach übertreffen wollte.

Ist also in Görz noch etwas Österreichisches geblieben? Zumindest ist es der Wein. Das Gebiet zwischen Cividale und Görz ist ein großes Weinanbaugebiet mit dem Hauptsitz in Cormons. Der typische Wein, der hier ausgeschenkt wird, ist der Tokai Friulano, eine Rebsorte, die aus Ungarn hierhergebracht wurde und die hier besonders gut gedeiht – sie hat offenbar den richtigen Boden gefunden, den ein guter Wein braucht. Er hat allerdings nichts mit dem süßen ungarischen Tokajer gemeinsam, außer dass die Reben denselben Ursprung haben. Es ist ein trockener und sehr guter Wein – voller Geschmack. Im Jahr 2007 setzten die Ungarn jedoch durch, dass er nicht mehr als Tokai bezeichnet werden darf, und so heißt er heute offiziell „Friulano“, wie mich die Kellnerin mit einem Lächeln auf den Lippen korrigierte. Dem Geschmack hat das jedoch keinen Abbruch getan.

Vielleicht gibt es deshalb in Görz dutzende Bars. Auf jedem Platz, in den Gassen der Altstadt. Ein richtiges Restaurant zu finden, ist jedoch eine viel größere Herausforderung, da die Einheimischen offensichtlich lieber trinken als essen. Wir wählten zwischen zwei Trattorien: „Alla Luna“, wo allerdings neben Ćevapčići auch Slivovitz angeboten wurde, was zu sehr an den Einfluss der lokalen slowenischen Minderheit erinnerte, und so entschieden wir uns für die Trattoria „Giani“. Es war ein Erlebnis. Zu niedrigen Preisen servieren sie hier unglaublich große Portionen – praktisch jede reichte für mindestens zwei Personen, und von einem „cotelette milanese“, also einem Wiener Schnitzel in der lokalen Interpretation, kann eine ganze Familie satt werden. Also einmal am Samstag zum Mittagessen hingehen und man ist für das ganze Wochenende versorgt.

Görz ist einfach eine liebenswerte und gastfreundliche Stadt mit Geschichte. Und im nächsten Jahr wird sie auch Kulturhauptstadt Europas. Dann werden hoffentlich alle diese nervigen Bauarbeiten abgeschlossen sein.